青少年C處於國中升高一的暑假,在他想法裡,這期間的暑假是自由的,是可以做他想做的事情。

殊不知,其實應該未來要就讀的學校已經有暑假作業。 前幾週經歷數學,這周進入背誦古詩,而且強調600多字,怎麼背的完。

C再度開始懷疑人生,後悔選擇高中就讀,覺得其他非高中選擇的同學都沒有功課,真好。

🧠牌卡與背古詩的心情❤️

繼續閱讀青少年C處於國中升高一的暑假,在他想法裡,這期間的暑假是自由的,是可以做他想做的事情。

殊不知,其實應該未來要就讀的學校已經有暑假作業。 前幾週經歷數學,這周進入背誦古詩,而且強調600多字,怎麼背的完。

C再度開始懷疑人生,後悔選擇高中就讀,覺得其他非高中選擇的同學都沒有功課,真好。

🧠牌卡與背古詩的心情❤️

繼續閱讀家人互動玩樂器可以不拘泥於使用樂器,我們身邊有許多可回收再利用的東西,像是回收包裹會用到的氣泡墊。

音樂互動可以很彈性,即使一拍拍的拍手也是聲音節拍,在連續下後停下,可想成連續走路/說話後的休息。

不需要限制形式或方式,或花大錢買樂器,家人互相欣賞彼此間的靈機一動與跟從,神來一筆,都可能讓整體音樂互動更有趣。

家人小孩一起玩,喚醒音樂兒睡美人,讓眼前小孩帶領,我們先一起跟隨他們,以他們為中心。我想,重要的是家人一起加入互動,一起玩。

有機會也在家試試看吧!

從去年底一直到上周日,幾個月時間針對不同對象分享音樂治療在聽障者,另一個是特殊兒童聽語的運用。

其中讓人緊張的,當然就是馬階醫學院聽語系研究部和剛完成上周日的振興聽覺醫學會研討會。在準備過程中,因聽者背景都是聽語專業者,緊張,緊張,還是緊張,些許焦慮,研討會簡報一度找不到方向,製作不出來。

除了上課錄影回放及利用影片跟家人外,讓家人進入空間一起也是我長期進行的模式之一,這樣較有機會落實現今重視的以家庭為中心概念。

家人在這活動過程中一起學習〔以孩童為中心,以其方式開啟彼此互動,放開控制權〕。

近來讀了幾篇綜合討論歷年針對音樂訓練與大腦的關係或是對大腦的改變,每篇的研究法不同,相對結果不同。另外,過去的研究中所使用的音樂活動差異也會對結果有所影響。因此,音樂對大腦的實質影響應該還有很長遠的路要走,要探究的還有很多。

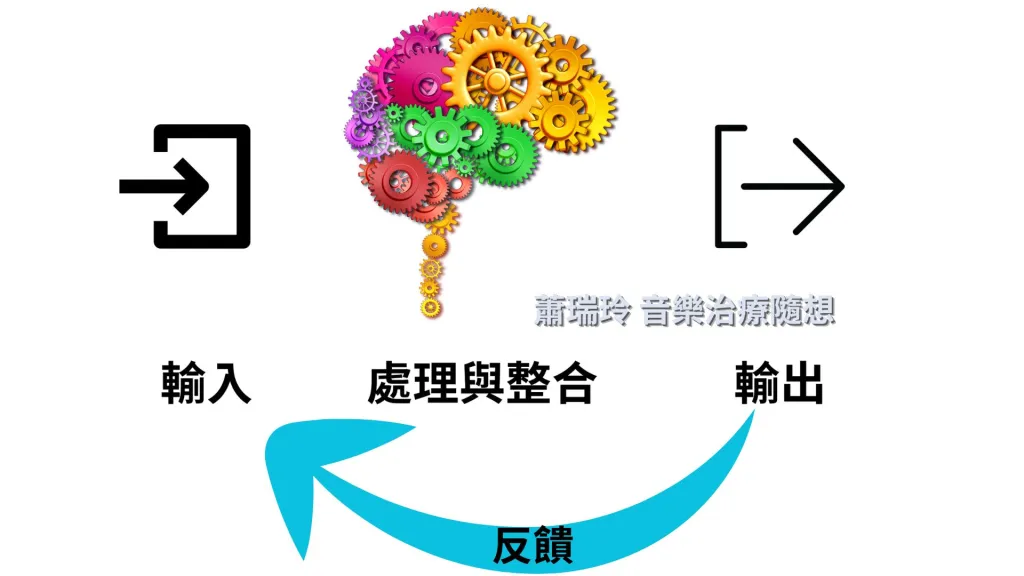

輸入、輸出與反饋是個循環,可套用到特殊需求者的復健歷程,也能從中看到早期療育中的每環節對學齡前幼兒的影響性與重要性。

讓大腦處理與連結成有意義的知識過程,幫助我們把新資訊或技能成為自己的一部分,提取自如,需要反覆的輸入、輸出與反饋(如圖1)。如果我們只是被動的接收,卻沒有重新整理與理解,這些資訊只會是聽在耳裡與看在眼裡的聲或文字,沒有產生有意義的連結。又或是說,所留存是外來資訊,而未重新融入為自己的內在知識,而新技能更是如此。

在進行、設計音樂治療活動,觀察、確認與釐清的問題時,除了音樂治療相關期刊與書籍,還是需要尋找其他專業書籍協助自己確立方向,就如同最近這陣子在活動觀察需要,重新翻出這本「0-4歲的兒語潛能開發寶典」,尋求答案,解開疑惑。

最近K讀文獻,開心已經有越來越多文獻支持音樂相關活動提升特殊需求者非音樂能力的可行性,其中一篇近期研究是關於音樂訓練可協助感音神經性聽力損傷兒童改善在噪聲環境中的言語感知能力。

我主要想分享的部分是作者LO等人在文中一段表示,「樂器音色識別力」可協助聽損者面對吵雜環境時的聆聽。LO等人表示「樂器音色知覺能力」的改善是能把此能力移轉幫助聽損者在噪聲中的語音分辨。換句話說,聽損者可以接受樂器音色練習所累積的區辨力,轉用/類化到語音辨識,讓聽損者可以在環境吵鬧或一群人講話中,能較為容易辨別主要聆聽的目標聲音,例如其中的某位女性說話者。

繼續閱讀